DX POLICY

DX戦略方針および行動指針

当社は創立50周年を迎える年度初めの2018年4月に、全社員が参加する全社戦略会議において「DXとはどういうもので、自社のビジネスにどのように役立つか、どのような進め方があるのか」などについて共通理解を形成するための講演を実施し、DXを前提とした経営ビジョンとビジネスモデルを描いていく方針を表明しました。

その後、経営層によるリーダーシップの下、デジタル戦略部とBTO部をCoE(センターオブエクセレンス)として、全社にDXを浸透・推進するための取組みを続け、2023年4月に経済産業省よりDX認定事業者として認められました。

今後もリアルとデジタルの両方を最適に組み合わせてベストプラクティスを目指す「クロスファンクショナルBPO」を実現するために、下記の通りDX戦略を推進していきます。

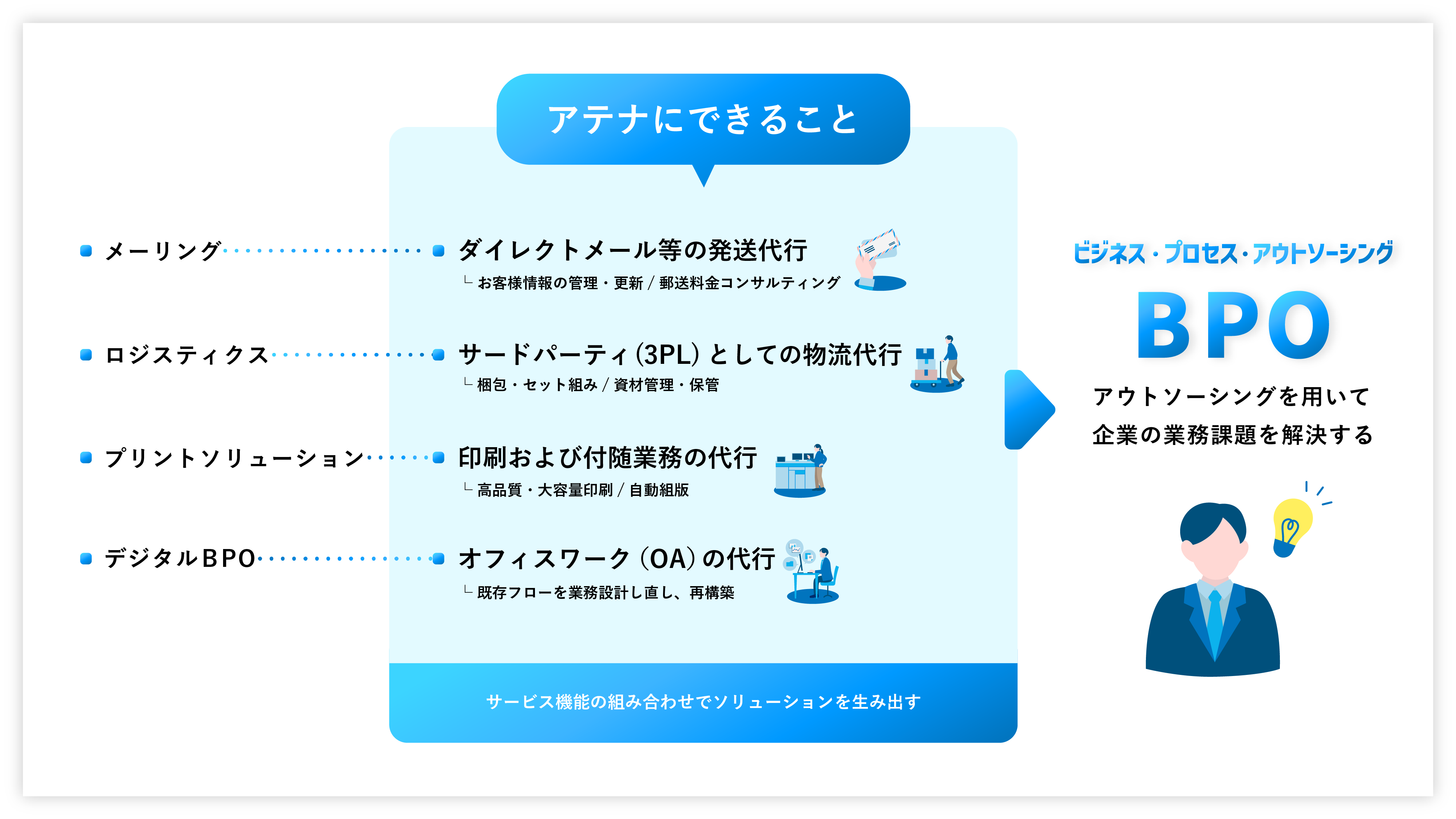

1.当社は総合BPO企業です

当社は下記のような機能により、お客様(顧客企業)の様々な業務を代行(アウトソーシング)します。ただし、単なる代行ではなく、顧客企業の業務課題を解決するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を提供します。

2.業務課題を解決するBPO

(1)

顧客企業が当社に委託した業務について、Q(品質) C(コスト) D(納期/スピード)いずれの観点からもご満足いただき、本業(コア業務)に集中できるようにすることが当社の使命です。そのためには現行の業務フロー(As-Is)を細かい単位(プロセス)まで分解して見える化した後、業務フローのあるべき姿(To-Be)による全体最適化を図ることが求められます。

(2)

そこで、当社は受託する業務の目的に照らして、業務プロセスを設計(Design)→構築(Build)→実践(Practice)します。そして、実践を通じて気づく改善を設計にフィードバックするDBPサイクルを常に回し続けています。この点が、下記①ないし②までを担当するSIer・ITベンダーやコンサルタントと大きく異なるBPO企業としての特徴です。

①受託する業務はAs-Is分析で見える化した後、To-Be設計を行う(Design)

As-Is分析からTo-Be設計に至るまでの業務コンサルティングを経験豊富なプロセスエンジニアとシステムエンジニアが 担当して実施 ※デジタル機能を適用できるプロセスには、用途・適性に応じて様々なデジタルツールを活用

②デザインした業務を運用するための体制や環境を構築する(Build)

人材の募集・スキリング、スペース確保、システム開発、ネットワーク設置、個人情報保護、情報セキュリティなどの体制や環境を構築

③実際に業務を遂行するための実務運用を一括して受託する(Practice)

長年の経験に裏付けられたスキルや知見を活かして自らの責任でオペレーションを実行

④改善を設計にフィードバックするサイクル(DBPサイクル)

実際に自ら運用するからこそ気づく改善策を活かしてレベルアップを継続

3.クロスファンクショナルBPO

(1)

一般的なBPOは、どの企業にも共通する定型的なバックオフィス・バックヤード業務(人事・経理・総務・調達など)が中心です。しかし、当社は企業ごとに業務ごとに異なる多種多様なフロントオフィス・ミドルオフィス業務も含めたE2EでのBPOが可能です。

(2)

それを可能にするのが「クロスファンクショナルBPO」です。

①メーリング・ロジスティクス・プリント・オフィスワークなど、様々な機能(ファンクション)を有機的に連携して「ワンストップ」「自社完結型」「一気通貫」で業務課題を解決する。

②単機能型の企業複数との座組みが必要な場合には、取り扱う個人情報・機密情報などを複数社に跨って共有せざるを得ない。しかし、当社でワンストップ解決できれば個人情報や情報セキュリティを一元管理できる。

③当社はメーリングを祖業とするが、顧客企業のニーズに応じて幅広い機能を拡充してきた半世紀以上の歴史があり、既にDNAとして根付いた企業文化でもある。今後も必要があれば、新たな機能の開発も含めて素早く変化していく。

④ 受託する業務の設計段階(上流工程)から、顧客企業と協働して実行する。企業の壁を超えた分業体制により各々の得意領域に集中することが可能になり、トータルでの付加価値を増やすことができる。(比較優位の原理)

4.デジタルとリアルのハイブリッド

クロスファンクショナルBPOを実現するために、デジタル領域とリアル領域の両方の多彩な機能を最適に組み合わせてベストプラクティスを目指します。

(1)

デジタル×リアルのハイブリッドにより多種多様な業務のオペレーションを可能とする。

①IT系BPOベンダーなどは、自社が開発したシステムありきの発想で業務を設計しようとするが、その型に当てはまらない業務への対応はハードルが高い。

②当社は現場で実務を行う担当者の立場で実際にオペレーションできるかを考え抜いて業務を設計するので、どのような業務であっても柔軟かつ機動的に対応できる。To-Be設計を実現するうえで可能な限りデジタル機能を活用するとともに、デジタル機能だけでは対応できない業務プロセスはリアル機能を組み合わせることで、多種多様な業務に対応が可能。

(2)

特にデジタル機能は、As-IsからTo-Beへ業務プロセスをトランスフォーム(変容)するための重要なイネーブラー(enabler)である。その実装のために専用システムのスクラッチ開発、パッケージソフトウェアのアレンジメント開発、AI・RPA・各種ローコードツールの応用など、多彩な選択肢を組み合せて活用している。

(3)

ネクストテクノロジーもユーザーこそが様々な活用方法を見出してはじめて真価が発揮されてきた歴史がある。(例:第二次産業革命時の電気・モーター技術)当社も音声認識AIの開発協力、RPAやETLツールの各開発会社のユーザー会幹事会社を務め、ユーザー目線からの活用方法を開拓している。

5.DXへのロードマップ

当社は下記(1)(2)のフェーズについては相応の進捗を遂げており、顧客企業からの受託実績も伸び続けています。今後は(3)のフェーズへ向けて“顧客起点の価値創出”のための事業創出やビジネスモデルの変革により、真の意味でのDXを実現していくことが目標です。

(1)

デジタイゼーション(Digitization)

情報が紙の文書など(アナログデータ)に保存されていることが多いため、これをスキャンするなどして電子化(デジタルデータへ変換)する必要がある。現在はまだこの段階の顧客ニーズが多いため、当社においても紙のドキュメンツをスキャニングしてPDF化したり、AI-OCRによりテキストデータ化したりする業務を請け負っている。

(2)

デジタライゼーション(Digitalization)

業務プロセスをデジタル化することでQCD(下記)の向上を実現する。

①正確性(Q:品質)

各種のデジタルツールの活用により、ヒューマンエラーが発生する余地の少ない業務プロセスを構築している。従業員は作業をミスできないという精神的負担から解放され、業務プロセス見直しなどの創造的な活動にシフトできつつある。

②効率化(C:コスト)

デジタルシフト累積時間は年間422業務/23,711時間まで伸長。(2025年3月末時点)

※ヒューマンレイバーからデジタルレイバーによる実行へ移行したワークタイム

人手不足で上昇している人件費などのコスト削減効果は大きい。

③スピード(D:納期)

デジタルレイバーはヒューマンレイバーでは不可能なスピードによる作業を実現できている。

また、デジタルレイバーは夜間や土日祝日の稼働も可能。

(3)

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)

DXはデジタル技術を活用して、顧客ニーズを基にビジネスモデルを変革するとともに、企業文化・風土を変革し競争上の優位性を確立することを意味している。当社は前記の通りデジタル技術も活用して多種多様な業務を受託できる「クロスファンクショナルBPO」というビジネスモデルへの変革を標榜している。

さらに、中堅・中小企業などは自社単体でのDX推進には高い壁が待ち受けているが、当社はユーザー企業と一体的にDXを推進する共創的パートナーとなっていくことを目指している。

また、デジタルツール(RPA、ETL、AIなど)の提供者が主催するユーザー・コミュニティにおける登壇・講演などにも積極的に関与して先駆的なユーザー事例を公表している。

6.DXの体制・基盤の強化

DXを推進するための体制および基盤として下記の施策を実施済みであり、今後もDX投資を継続して更に先進的なインフラを構築していきます。

(1)

システムアーキテクチャー

- クラウドサービス(AWSおよびAzure)の活用

- オンプレミス(本社および外部データセンター)も併せたハイブリッド運用

- サテライトセンター(現在3拠点:北海道・大阪府・山口県)が本社と連動して一体運営

- クラウドストレージを用いたデータ授受(ペーパー・メール・USB・DVDなどに依存しない)

(2)

コミュニケーションおよび執務環境

- オンライン会議システム(Teams)による社内外とのコミュニケーション

- テレワークシステム(VPN回線+仮想デスクトップ)によるリモートワーク対応

- 全社員に対するスマートフォン貸与

- デスクトップPCおよびノートPC(含むタブレット)などの必要数貸与

- WEB・来客のハイブリッド利用が可能なミーティングスペースの新規設置

- 経費精算・稟議申請・契約締結・電子帳簿保存を1IDで行えるクラウドソリューションの導入(ペーパーレス対応)

- ChatGPTの導入による業務効率化及びデータ分析支援

(3)

デジタルガバナンス

- 業務フローチャートや仕様書などのドキュメンツ管理

- ロボットおよびETLの開発ルール

- ロボットおよびETLツール管理台帳

7.DX人材の育成・増強

DX人材の育成・増強に向け、下記施策を推進しています。

(1)

新卒社員研修(毎年大卒10名程度を採用予定)

2022年度より新卒社員は入社後すぐには配属せず、企業内スクールにおいてDX基礎力を修得させたうえで各部署へ配属する。

(2)

リカレント教育

全従業員から応募者を募ってRPAおよびETLなどの技術を修得するコース(原則3ヶ月)を設定し、技術修得者に対してはデジタルレイバーマスターという社内資格を授与しており、2025年3月末時点で64名が取得済み。今後も年間10名程度の取得者を予定。

(3)

各種情報技術資格の取得(下記は2024年11月1日時点での資格取得者数)

- 情報セキュリティマネジメント:7名

- 基本情報技術者:6名

- 応用情報技術者:1名

- ITパスポート:38名

- 情報処理安全確保支援士:1名

2023年4月1日 制定

2025年4月1日 改定

株式会社アテナ

代表取締役社長 渡辺 剛彦