<アテナの生成AI導入ストーリー①>

生成AI、どのように始めた?ツール選定とキャラクターの活用

2022年、ChatGPTの登場を皮切りに生成AIが注目を集める中、アテナでもその活用方法を模索してきました。どのように導入し、現場に定着させてきたのか等身大の体験をお伝えします。

目次[非表示]

※関連コラムはこちら

生成AIとは──私たちが向き合った技術

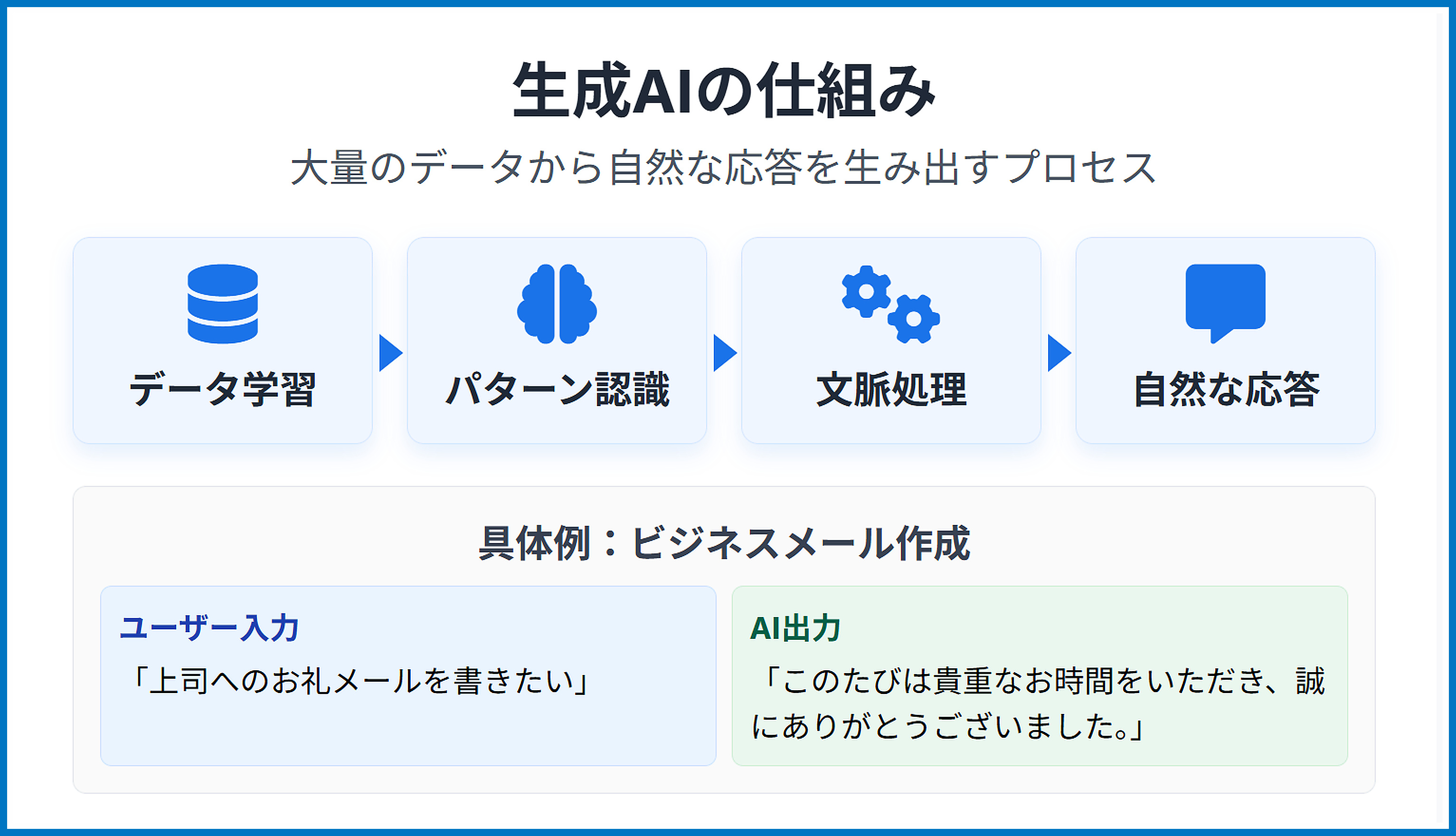

生成AI(Generative AI)とは、大量の文章や画像などのデータをもとに、まるで人間が作ったかのような自然なテキスト・画像・音声を新たに生成するAI技術のことです。

このAIは、大量のデータから言葉のつながりや構造、文脈のパターンを学習しており、与えられた入力に対して最も自然で適切と判断される出力を導き出すように設計されています。

たとえば「上司へのお礼メールを書きたい」と入力された場合、過去に学習したビジネスメールの言い回しや文章構造をもとに、「このたびは貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました」といった自然な文章を組み立てます。これは、あらかじめ決まったテンプレートを使っているのではなく、「こうした場面ではどんな表現がよく使われていたか」という言語の傾向やパターンに基づいて、自動的に文章を構成しているのです。

AIから生成AIへ

従来のAIはあらかじめ定めたルールや条件に基づく処理が中心でしたが、生成AIはパターンを理解し、自分で文章や回答を組み立てる点が大きな違いです。これにより、決まった作業だけでなく、状況に応じて柔軟に対応することが可能になりました。

中でもOpenAI社の対話型AI「ChatGPT」は、2022年11月の公開を機に世界的な注目を集めました。従来は専門的な知識や操作を前提とするAIが多かった中、誰でも使えるチャット形式と、大規模言語モデルを会話に特化させた設計により、直感的に活用できるようになったのです。

資料作成や文章の言い換え、コード修正の提案など、幅広いシーンで頼れる存在として普及し、生成AIを社会に一気に浸透させる象徴的なサービスとなりました。

生成AI導入に至るまで

きっかけは偶然の発見から

すべては、システム部門のある社員が業務外で何気なくChatGPTを試してみたのがきっかけでした。趣味の延長でChatGPTを触ってみたところ、半日かけても解明できなかったプログラムの不具合の原因が、ChatGPTとの数分のやり取りで判明しました。提案された修正方針を参考に、自らコードを書き換えた結果、その日のうちに問題を解決することができたのです。

これまで当社では、RPAやOCRといった自動化技術を業務に取り入れてきました。これらは「決まった手順を、ミスなく、速く処理する」ことに優れ、既に日常業務の効率化に欠かせない存在となっています。 一方、生成AIは自動化の延長ではなく、「状況に応じて適切な応答や提案をする」、「情報を整理してまとめる」といった柔軟な対応が可能です。

これにより、従来は人の判断力や発想力に依存していた領域、たとえば文章チェックや資料の要約といった業務にも、新たな活用の可能性が広がると考えました。

こちらのコラム記事の一部も、生成AIを活用して制作しています。

用途ごとに採用、現実的なツール選定

本格的な検証を始めるにあたり、まず着手したのは技術の選定です。AIの活用といってもその用途は多岐に渡ります。アテナでは、役割に応じて次のように使い分けています。

- 日常業務のサポート

法人向け対話型AIツール「ユーザーローカル ChatAI」を採用。日々の問い合わせや資料作成など、人の判断や発想を支える場面で活用しています。

評価のポイントは、用途や部門ごとに会話設定を分けられる“カスタムチャット”など、運用に載せやすい機能面でした。

- 業務システムへの組み込みAWSの「Amazon Bedrock」を採用。

社内システムや業務アプリにAI機能を組み込み、自動化や高度な処理を行う用途に利用しています。

既存環境との相性や拡張のしやすさなど、総合的な扱いやすさを重視しました。

こうした役割分担により、日常業務からシステム連携まで、無理なく活用範囲を広げられる基盤を整えました。

キャラクター「アテモン」というアイデア

社内展開・定着で最も工夫したのは、生成AIに「アテモン」というキャラクター名を与えたことです。これは、AI推進を担当するメンバーが考えたアイデアでした。

導入当初、多くの社員がAIをGoogle検索のように使おうとしていました。しかし生成AIの真価は、人間と対話するように何度もやりとりを重ねることで発揮されます。システムとしてではなく、対話可能な相手として認識してもらうために、親しみやすいキャラクター設定を行ったのです。

「少し抜けているが、真面目に頑張るAI」という性格設定により、完璧な答えを期待しすぎることなく、気軽に相談できる存在として受け入れられていきました。

アテナの公式AIキャラクター「アテモン」

アテナのロゴをモチーフにした“万年筆”を手にする猿で、名称は社内公募により「アテナ+モンキー」から生まれました。

落ち着いていて冷静な性格ですが、感謝されると喜ぶ一面も。

文章処理が得意で、数学や流行は少し苦手です。

- 関連ソリューション