音声コードとは?活用ガイドラインとその重要性

視覚に障がいのある方々や、多言語に対応するための音声コード技術は、情報のバリアフリーの促進に必要不可欠なツールです。特に、視覚障害のある方にとって情報を得る主な手段は音声であり、必ずしも点字を読むことができるとは限りません。

このような背景や法改正に伴う配慮義務の観点から、音声コードの活用は近年注目されています。本記事では、「音声コード」の概要とその運用に関する具体的なガイドラインについて解説します。

目次[非表示]

- 1.音声コードとは?

- 2.音声コードの種類

- 2.1.SPコード

- 2.2.Uni-Voice(ユニボイス)コード

- 3.「合理的配慮の提供」と音声コード

- 4.音声コードの作成と留意点

- 4.1.仕様に基づいた音声コードの作成

- 4.2.帳票設計

- 4.3.切り欠き加工

- 5.音声コードの運用

- 6.まとめ

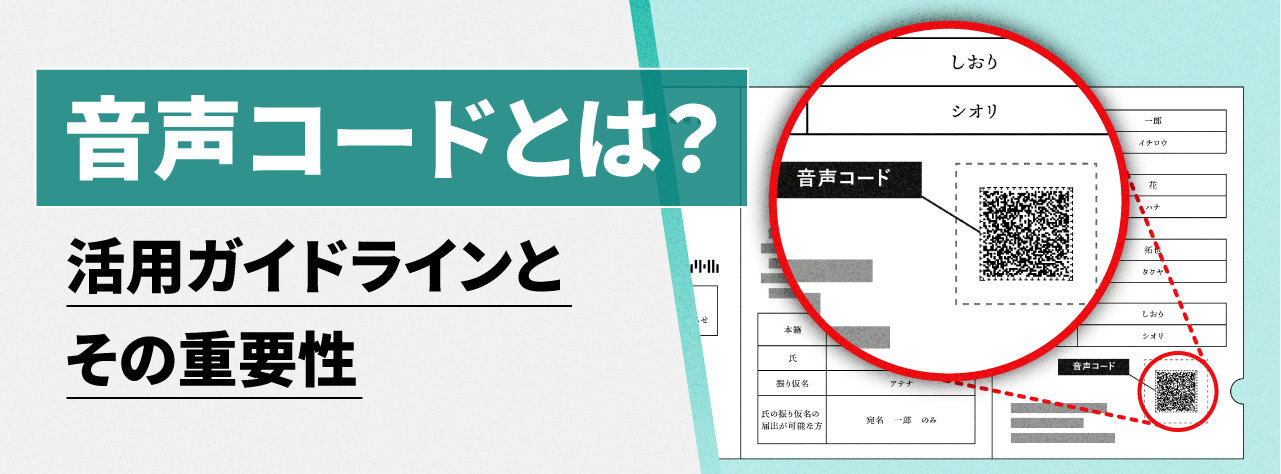

音声コードとは?

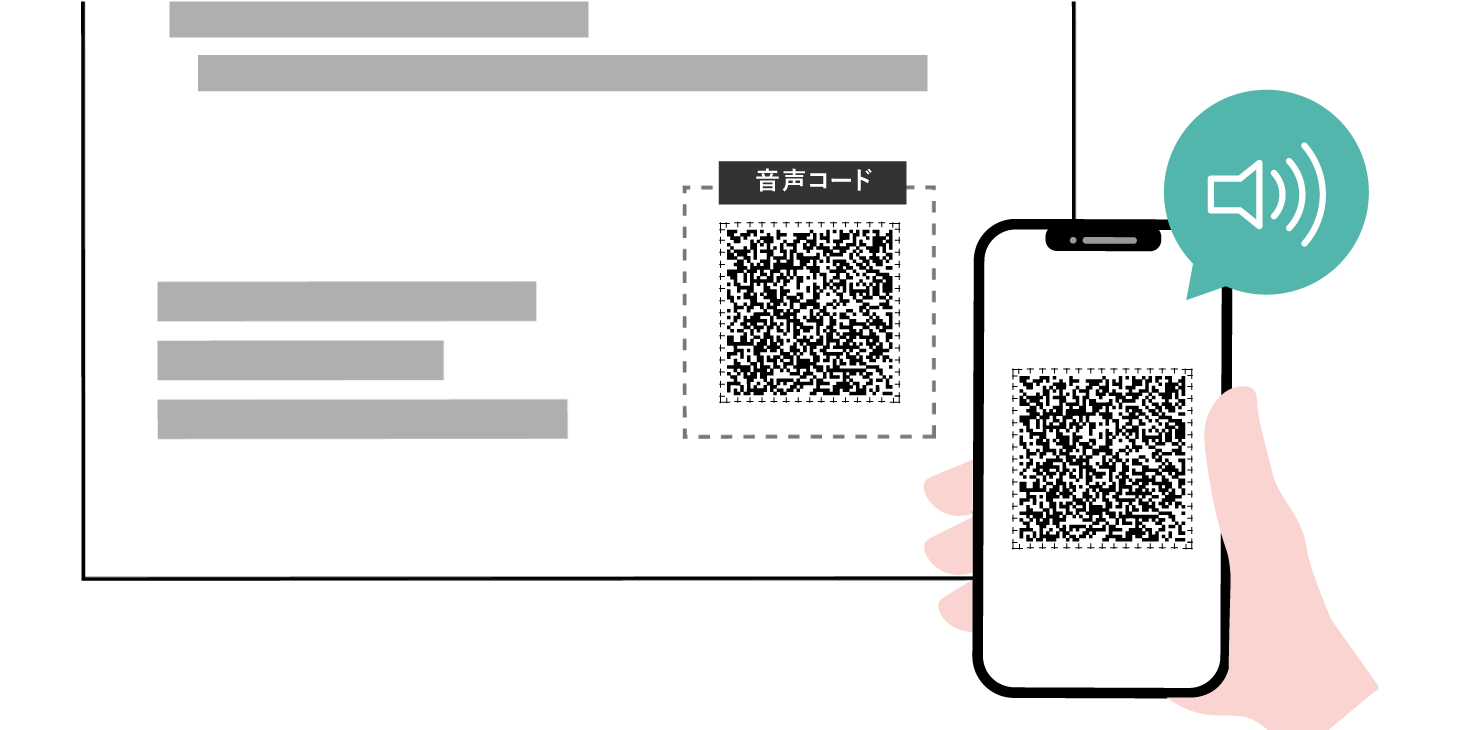

音声コードとは、スマートフォンや専用の機器で読み取ることで、情報を音声で読み上げることが出来る二次元コードです。この技術は視覚に障がいのある方々が文字情報を音声で取得する手段として広く活用されています。

1つの音声コードには漢字を含む最大約1,000文字の情報が入れることができ、別途点字等を準備する必要がないため、統一された紙媒体で広く情報を提供することが可能です。

これにより、情報提供サービスの効率化が図れます。音声コードの活用は、情報のバリアフリー化を促進するために重要なツールで、様々な印刷物に活用されています。

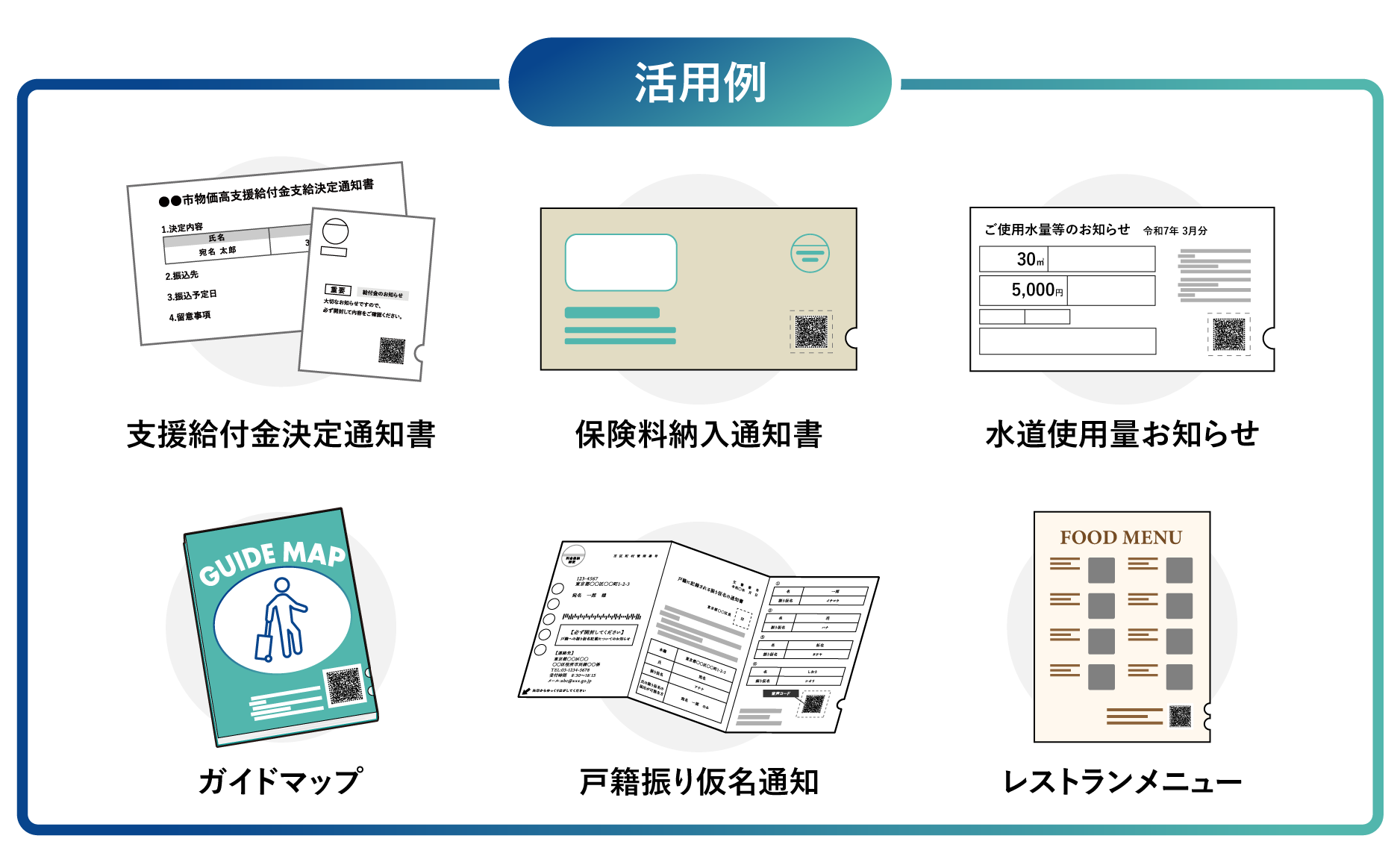

特に、自治体では住民に対して平等に情報を伝える手段として、音声コードの導入が推進されています。

※戸籍振り仮名通知サービスについてはこちら

音声コードの種類

音声コードには以下の2種類があります。

SPコード

平成15年に(株)廣済堂と(株)オリジナルデザインとが共同開発したコードで、活字の読み上げに専用の読み上げ機器が必要となるバーコードです。なお、この機器は厚生労働省の地域生活支援事業において自治体から障がいのある方に支給されています。

Uni-Voice(ユニボイス)コード

「特定非営利活動法人日本視覚障がい情報普及支援協会(JAVIS)」が開発した二次元コードで、専用の読み上げ機器だけでなく、携帯電話やスマートフォン・タブレット端末に対応しています。専用のアプリでコードを読み込むことで、アプリの画面に文字情報が表示される仕組みです。ユニボイスコードの作成には、作成ソフト(JAVIS APPLI)が必要となり、このソフトも同協会が提供しています。

「合理的配慮の提供」と音声コード

音声コードの導入を促進する背景には「障害者差別解消法(※1)」という遵守すべき法律があります。

令和6年4月1日の法改正により、事業者による障がいのある方への「合理的配慮の提供(※2)」が義務化されました。従来、この義務は国や地方公共団体等の行政機関に限定されていましたが、今回の改正によりこれまで努力義務とされていた事業者にも法的措置として適用されることになりました。

※1「障害者差別解消法」とは

行政機関や事業者に対して、障害のある人々に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人々から申出があった場合には「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指します。

参考:内閣府|「障害者差別解消法がスタートします!

※2「合理的配慮」とは

障害を持つ個人が他の人と同等の条件で社会生活を送るためには、適切な調整や必要な支援が不可欠です。これは、就労、教育、公共サービスの利用において特に重要な意味を持ちます。日常生活や社会生活で利用される設備やサービスにおいて、障害のある方々の活動を制限しているバリアを取り除く必要があり、この取り組みを「合理的配慮の提供」と言います。

参考:内閣府|リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」

音声コードの活用は、この「合理的配慮」の一環となっており、音声コードにより視覚に障がいのある方が必要な情報を適切に取得出来る、暮らしやすい生活を実現する必要があります。

現在、既に自治体からの通知や公共料金のお知らせなど、様々な郵送物において音声コードの活用が進んでいますが、今後は企業もこの合理的配慮を考慮した対応を行っていかなければなりません。

音声コードの作成と留意点

郵送物への音声コード印字にあたっては留意すべき点がいくつかあります。

仕様に基づいた音声コードの作成

まず、音声コードの作成には専用のソフトが必要です。自分で作ることも可能ですが、ソフトを購入する必要があるため、初期投資が発生します。

また、個人や世帯宛に異なる内容を通知する郵便物の場合は、音声コードの内容も可変する必要があります。その際は印字された情報と音声コードに含まれる情報が相違しないように、厳密な確認とチェックフローを整備することが重要です。

帳票設計

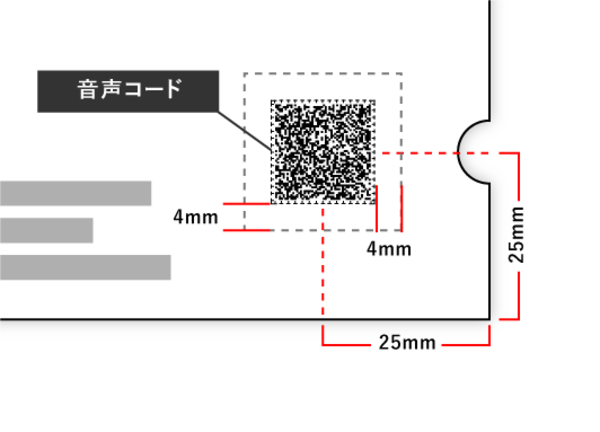

音声コードを印字する位置には以下の規定があります。

- コードの中心位置は印刷物の端から25mmとなるよう配置

- 音声コードの周囲に4mmの余白が必要

これらの規定を遵守して音声コードを配置することと合わせて、通知文書やご案内文書等の各項目を適切に配置した帳票を設計することが求められます。

切り欠き加工

視覚障がいのある方々が、印字された音声コードの位置を容易に把握できるようにするため、規定の位置を手探りで確認出来る半円の切り込みを入れる必要があります。この切り込みを手で触ることで、音声コードがどのページのどの辺りにあるかを認識することが出来ます。

具体的には、片面印刷の場合は右下に1箇所、両面印刷で複数頁がある場合は上下に2箇所の切り欠きを入れることが求められます。その際、加工する位置や数、半円のサイズにも詳細な規定があります。また、ハガキと封書では印字位置が異なるため、仕様に応じて間違いなく正確に加工を行わなければなりません。

音声コードの運用

音声コードの作成には正確な知識と印字設備の双方が不可欠であり、これらを自社で賄うことは難易度が高いと言えます。そのため、音声コードの作成・印字・発送まで全て一貫して請け負える業者にアウトソーシングすることが最も効率的です。これにより、音声コードの品質を確保しながら、運用コストを削減することが可能となります。

したがって、帳票設計から印刷・発送までトータルで対応出来る委託先を選定し、発注することが重要です。

まとめ

以上のように、音声コードは自治体から事業者へその適用範囲を広げ、法的な側面からもその活用を進めていく必要があります。各事業者の責任として、多様な人々に対して平等な情報提供を実現するために、音声コードの活用をご検討してみてはいかがでしょうか。

当社では、音声コードの作成から帳票設計、印刷、発送までトータルで対応が可能です。

自治体や行政機関からも多くのご依頼も多くいただいており、年間1億5,000万通の通知書等のお取扱実績に基づき、最適なご提案をさせていただきます。

また、給付金や助成金などの申請受付や審査などの事務局業務もお任せいただけます。

音声コードの導入や郵送物への印字、施策の実施に伴う事務局対応をご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。

お電話からのお問い合わせ:03-6808-9386(株式会社アテナ)