リコールが発生したら?対応すべき7つの重要ステップ

リコールが発生した場合、企業は迅速且つ適切に対応を行わなければなりません。

本記事では、リコール発生時に企業が取るべき重要なステップについて詳しく解説します。

「何から始めれば良いか分からない」「リコール対応を行うのにリソースが足りない」等、いざという時に焦らずに済むように、事前にやるべきことを把握しておくことは非常に重要です。

迅速な対応を行うことで、顧客の信頼を守り、ブランドの信頼性を維持することが可能です。

※リコールサポート事務局について

目次[非表示]

- 1.リコールとは?

- 2.リコール発生時にやるべき7つのステップ

- 2.1.①事実関係の把握

- 2.2.②リコール実施の判断

- 2.3.③対策本部等の実施団体の設置

- 2.4.④リコールプランの策定

- 2.5.⑤情報公開・周知

- 2.6.⑥リコールの実施

- 2.7.⑦モニタリングと評価

- 3.リコール対応のポイント

- 3.1.丁寧な顧客対応

- 3.2.負担をかけないスムーズな回収対応

- 3.3.事前準備と委託先の選定

- 4.まとめ

リコールとは?

リコールとは、製品に欠陥や不具合が発見された場合に、製造者や販売者がその製品を回収し、修理、交換、または返金を行うことです。

以下のような場合に、消費者の安全を守るためにリコールが行われます。

- 安全性の問題:製品が使用中に事故や怪我を引き起こす可能性がある場合。

- 法規制の違反:製品が法的基準を満たしていない場合。

-

品質の問題:製品の性能や品質に重大な欠陥がある場合。

なお、リコールに関する情報はその対象物によって関連する法令と管轄している省庁が異なります。

-

生活用製品(電化製品、玩具、家具、衣服等)

消費生活用製品安全法に基づくリコール情報

→経済産業省(リコール情報|経済産業省)

-

食品や日用品等

消費期限やアレルゲン教示等、食品表示法に基づくリコール情報

→消費者庁(食品表示リコール情報及び違反情報サイト | 消費者庁)

-

食品や医薬品、医療機器等

食品衛生法に基づくリコール情報

→厚生労働省(自主回収(リコール)報告制度に関する情報|厚生労働省)

-

自動車やタイヤ等

道路運送車両法に基づくリコール情報

→国土交通省(自動車のリコール・不具合情報|国土交通省)

不具合の起きた対象物に応じて関係省庁で詳細を確認する必要があります。

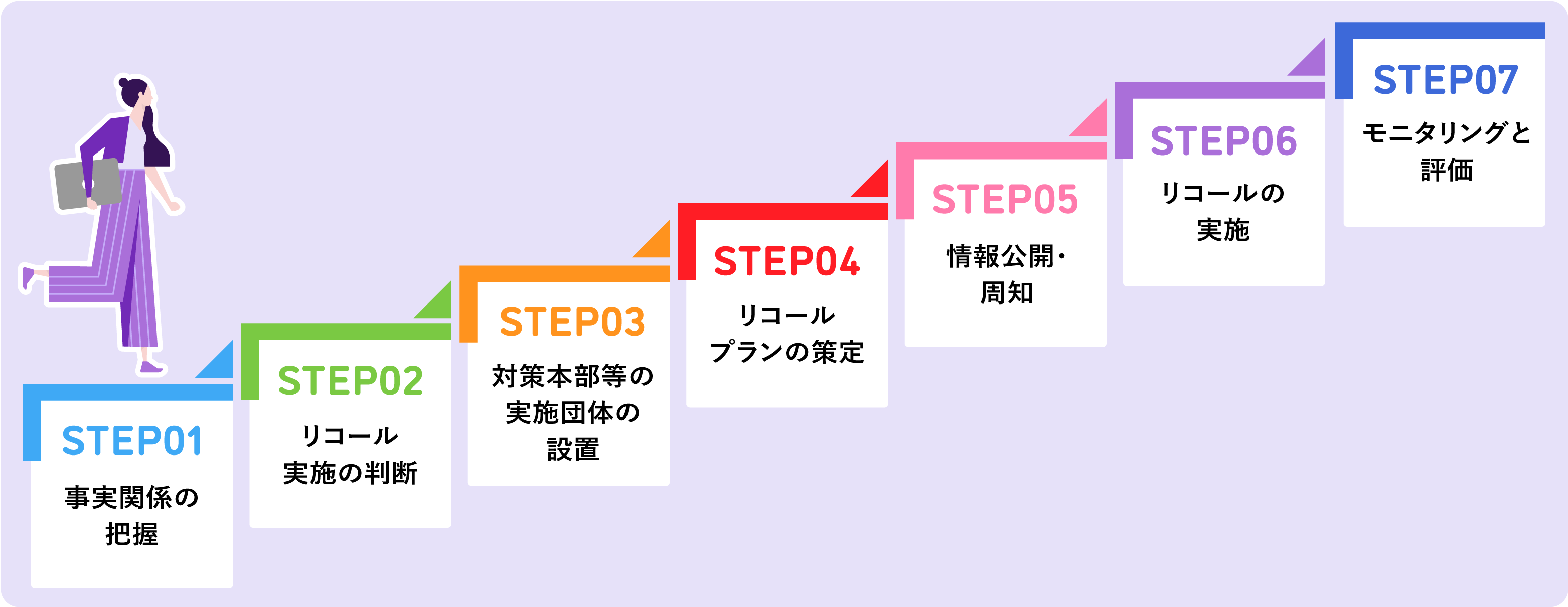

リコール発生時にやるべき7つのステップ

本記事では、電化製品や玩具など、消費生活用製品安全法に基づいた生活用製品に欠陥や不具合が発生した時の対応について、経済産業省が定める「リコールハンドブック」の内容を基づき、必要な手順を解説します。

これらのステップを迅速かつ適切に行うことで、消費者の安全を守り、企業の信頼を維持することができます。

※「リコールサポート事務局」の資料ダウンロードはこちら

①事実関係の把握

まずは、リコール実施の判断を行うために、発生事象を正確に把握し、その原因を究明することが不可欠です。以下の情報を特定し、事実関係と原因を正確に把握します。

- 製品の識別情報(製品名、型式、ロット番号、製造番号など)

- 製品の所有者(使用者または被害者)の氏名、連絡先、要望

- 事故発生日時、場所

- 事故状況(いつ/誰が/どのように)

- 被害の程度(人的/物的被害の有無と程度)、対処の内容

- 事故製品の所在

- 被害状況の写真や動画の有無

なお、情報を整理した上で「重大製品事故(※)」と判断出来る場合は、把握したタイミングから10日以内に消費者庁への報告が必要です。

(※)火災事故・死亡事故・重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)・後遺障害事故・一酸化炭素中毒事故のいずれかに該当する製品事故

※製品事項の報告|経済産業省

②リコール実施の判断

整理した情報から事故の性質や重大性、原因を考慮した上で、リコールを実施するか否かを判断します 。その際、判断の基準となる主な要素は以下の通りです。

- 被害の大きさ:人への被害の有無

- 事故の性格:多発/拡大の可能性

- 事故の原因:製品欠陥、消費者の誤使用、修理・設置工事ミス、改造による事故、経年劣化

なお、リコールの実施が決まったら経済産業省への報告書の提出と進捗状況の報告が必要です。

③対策本部等の実施団体の設置

リコールを実施する場合には、経営者や関係部門長が中心となり全社を挙げて取り組む必要があります。関係者及び関係部門とその役割を明確にすることが重要です。

④リコールプランの策定

迅速かつ適切に事故の拡大を防止するために、以下の項目を詳細に整理しながら具体的なリコールプランを策定します 。

-

リコール方法の検討

販売の停止や市場からの製品回収、消費者への適切な情報提供、消費者からの製品交換や回収、引き取り方法の検討を行います。

-

対象数・対象者の特定

販売事業者から対象製品の購入情報を提供してもらうなど、市場に流通している対象製品のトレーサビリティを可能な限り確認し、所有者を特定します。

-

目標設定と評価基準の検討

リコール対応の具体的な対応期間を設定し、対象製品の回収率等に関する目標設定を行います。

-

販売・流通事業者への情報提供及び協力依頼

店頭での販売停止や製品回収には販売事業者や流通事業者からの理解と協力が欠かせないため、迅速な情報共有が大切です。

-

リコール実施における経営資源の検討

決定した実施方法に基づき、必要な人的資源、物的資源、金銭的資源、情報資源を見積もります。これにより、内製で対応するのか、アウトソーシングによって実施するのかの判断も重要です。

⑤情報公開・周知

具体的なプランが確定したら、消費者や関係機関に対してリコールに関する情報を速やかに提供します。ここまでをいかに迅速に行うかが非常に重要です。保有する情報に応じて、効果的且つ効率的に情報を周知する方法を検討することが求められます。

- 対象者情報が分かる場合:メール、電話、ダイレクトメール等

- 対象者情報が分からない場合:報道機関からの発表、広告、HP掲載等

対象者が特定出来ており、連絡先等の情報を保有している場合はお詫び状を送付した上で、更に電話でお詫びと対応方法を直接伝えることが最も確実です。

※リコールサポート事務局についてはこちら

消費者対応が完了するまで継続的な対応が求められるため、対象者だけでなく、取引先や弁護士または法律の専門家、保険会社など、各所へ情報共有をし、連携を行うことが必要です。

⑥リコールの実施

製品の回収、修理、交換、返金などの具体的なリコール対応を行います。

消費者の不安を解消するために、周知から回収、交換・返金対応までのプロセスにおいて適切なコミュニケーションを心掛けることが重要です。

⑦モニタリングと評価

リコールの進捗状況を継続的に監視し、効果を評価します 。

例えば、情報提供方法が効果的か、回収がスピーディに行われているか等を適切にモニタリングします。このプロセスを通じて、策定した目標達成に向けて改善していくことが可能です。

また、リコール対応で得られた経験と知識を今後の再発防止・未然防止に活用します。

消費者の手元の製品が全て把握され、回収率が100%になれば、リコール対応は終了となります。

リコール対応のポイント

策定したプランを確実に実行するためには、特に以下の3点が重要です。

丁寧な顧客対応

迅速且つ適切に対象者へのお詫びと今後の対応について説明を行い、納得いただくことがとても大切です。対象者が把握できている場合は可能な限り、電話にて直接コミュニケーションを取ることが望ましいです。

回収や交換についてはお客様自身にも発送の手配等を行っていただく必要があるため、協力いただけるよう丁寧に対応を行う必要があります。

負担をかけないスムーズな回収対応

対象者の方の負担を最小限にし、迅速に回収を行う必要があります。

引き取り可能な日時をヒアリングし、その日時に合わせて回収に伺います。回収用の梱包キットを準備することでお客様に手間をかけさせずに回収を行うことが出来ます。

また、交換品のお渡しが可能な場合は、回収後すぐに正規品を発送出来る体制を構築しておくことが大切です。

事前準備と委託先の選定

情報周知、対象者へのお詫びと対応方法の案内、製品の回収・交換対応、問い合わせ対応など、対応すべき範囲は多岐に渡ります。これらを迅速に開始するためには、事前に体制や発生時の流れを整理しておくことが重要です。ただし、作業ごとに異なる事業者へ委託すると連絡窓口が複数になり、管理が煩雑になってしまうため、顧客対応から物流まで一括で対応出来る事業者を選定しておくことが有効です。

リコールが発生してから委託先を選定している時間はありません。いざという時のために、あらかじめ委託先を選定しておき、事前準備をしておくことをお勧めします。

※リコールサポート事務局について

まとめ

本記事では、リコール発生時に必要な対応について詳しく解説してきました。

不具合を検知してからリコールの実施判断、プランの作成、周知、回収まで迅速に準備を行い、リコール対応を実施する体制を構築することは非常に重要です。これらの対応は自主回収の場合も同様に求められます。

いつ起きるか分からないからこそ、万が一の時のために事前準備が重要です。

当社では、ご要望に合わせて機能を組み合わせることでお詫び状の発送から、回収キットの発送、回収、返金対応まで、リコール業務の設計からご提案が可能です。コール対応では電話を通じた直接のコミュニケーションにより丁寧な顧客対応を行います。

1社完結だからこそ限られた時間でリコール対応をクイックスタートが可能。是非お気軽にご相談ください。

お電話からのお問い合わせ:03-6808-9386(株式会社アテナ)