成果を生むDM設計力とは?

「3W1H」と「5・2・2・1の法則」で差がつく紙DM戦略

デジタル広告の飽和、メールの未読率の増加、SNSのアルゴリズム変更——情報が届きにくくなった今、改めて注目されているのが「ダイレクトメール(DM)」です。

紙のDMは、手元に届くという確実性と、視覚・触覚に訴える力を持ち、デジタルでは得られない“届く実感”を提供します。

しかし、ただ送るだけでは成果は出ません。今求められているのは、「誰に・いつ・何を・どう届けるか」を緻密に設計する力。つまり、DMの“設計力”です。

本コラムでは、DM設計の基本である「3W1H」に沿って、成果につながるDMの考え方と、設計力がもたらすメリット・効果について具体的に解説します。

DM設計の基本「3W1H」とは?

DMの設計において重要なのが、以下の4つの視点です。

- Who(誰に):ターゲットは誰か?どんな属性・課題を持っているか?

- When(いつ):いつ送るのか?なぜそのタイミングで送るのか?

- What(何を):何を伝えるのか?商品・サービスのどの価値を届けるのか?

- How(どうやって):どんな形で届けるのか?封筒?ハガキ?同梱?どんなデザイン・コピーで?

この「3W1H」を明確にすることで、DMは単なる“紙の広告”から、“戦略的なコミュニケーションツール”へと進化します。

STEP | 01 |

【Who:誰に送るのか】― ターゲット

「ターゲット設計が成果を決める」

DMの成果は、ターゲット設計でほぼ決まると言っても過言ではありません。

ターゲット設計では以下のような情報をもとに、属性・状況・ニーズを明確にすることが重要です。

- 設計に必要な項目

- 過去の購入履歴や問い合わせ履歴

:既に接点のある顧客は再提案やアップセルの可能性が高い - 業種・規模・地域などの属性

:業界特有の課題や、地域密着型の提案が可能 - 進学・結婚・住宅購入 などのライフステージ

:個人向けの場合、人生の節目に合わせた提案が効果的 - 現在の課題やニーズ

:人手不足、コスト削減、法令対応など、顧客が抱える今の悩み - 社内の役職・意思決定権の有無

:経営層・現場責任者など、誰に届くかで反応率が変わる

例えば同じ保険サービスのDMを検討する場合でも「法人向けの福利厚生提案」と「個人向けのライフプラン提案」では、伝えるべき内容も、使う言葉も、送るタイミングもまったく異なります。ターゲットの違いが、DMの内容・言葉・タイミング・フォーマットすべてに影響するため、設計の最重要ポイントとなります。

STEP | 02 |

【When:いつ届けるか・なぜ今届けるのか】 ― タイミングと目的

「いつ届けるかが成果を左右する」

DMは「いつ送るか」「なぜ今なのか」が非常に重要です。

タイミングを誤ると、せっかくのメッセージも埋もれてしまいますが、逆に受け手の行動や関心が高まるタイミングに合わせれば、開封率・反応率は大きく向上します。DMの送付タイミングは、以下の3つの起点から検討するのが効果的です。

- 設計に必要な起点

プロダクト起点(商品やサービスの状況)

:新商品発売/リニューアル/セール/キャンペーン/在庫調整顧客起点(顧客のライフサイクルや行動)

:購入サイクル・誕生日・更新期限・季節イベント企業起点(相手企業の業務サイクル)

:新年度・決算期・繁忙期・法令改正

例えば、通販を利用している顧客向けのDMであれば、「前回購入から一定期間が経過したタイミング」や「季節の変わり目で関連商品の需要が高まる時期」など、顧客の行動や関心が高まるタイミングに合わせて送ることで、開封率・反応率が向上します。

DMは「今、必要かもしれない」と思わせるタイミングで届くことが、行動につながる第一歩になります。

STEP | 03 |

【What:何を伝えるのか】 ― オファーとメッセージ

「伝えるべき価値を明確に」

DMで伝えるべきは"商品やサービスのスペック"ではなく、"受け手にとっての価値"です。

どんな課題を解決できるのか?

どんなメリットがあるのか?

他社と何が違うのか?

これらを明確にし、相手の状況やニーズに合わせてオファー(提案)やメッセージを設計することが、反応率を高める鍵となります。

- 設計の基本方針

課題解決型の訴求

:相手の悩みに寄り添う提案(例:人手不足に対応するBPOサービス)メリット提示型の訴求

:数値や事例で効果を伝える(例:コスト30%削減、導入企業数○○社)差別化ポイントの明示

:他社との違いを明確にする(例:一括対応、専任担当制、地域密着)タイムリーな価値の提示

:今だからこそ価値がある情報(例:問い合わせ急増中、年度末対応可)

これらを踏まえ、具体的なオファーの設計には以下のようなパターンがあります。目的やターゲットに応じて使い分けることで、反応率を高めることができます

- オファー設計の4パターン

<例>

- 限定割引:「○/○まで同封クーポンで10%OFF」

- 先着特典:「先着500名に替えブラシプレゼント」

- 体験招待:「無料モニター5日間お試し」

- 情報価値:「業界レポート冊子を同封」

例えば「20%OFF」という割引率だけでなく、「〇月〇日まで20%OFF」というように期限を明確に示すことで“今”の価値を伝えることができ、さらに受け手の興味を引くことができます。

- 関連コラム

STEP | 04 |

【How:どのように届けるか】 ―フォーマット× クリエイティブ×配送方法

「見せ方と届け方で反応率向上」

DMは、ただ「何を伝えるか」だけでなく、どのように届けるかによって、受け手の印象や反応率が大きく変わります。

この「How」の設計には、以下の3つの要素が密接に関係しています。

- フォーマット(形状):どんな形式で届けるか

- クリエイティブ(見せ方):どう見せるか、どう伝えるか

- 配送方法:どのチャネルで届けるか

設計における具体的な視点は以下の通りです。

- ①フォーマット

- ハガキDM:開封不要で一目で内容が分かる

- 封書DM:情報量が多く、サンプル同梱も可能

- カタログDM:ページ数が多く、複数の商品やサービスを詳しく紹介できる

- ②クリエイティブ

- デザイン:色使い、レイアウト、写真やイラストの選定

- コピー:キャッチコピー、本文のトーン、読みやすさ

- ブランド表現:信頼感・親しみ・専門性などの印象

- ③配送方法

<例>

ゆうメール(日本郵便)

:冊子・印刷物などの非信書を安価に配送ネコポス(ヤマト運輸)

:厚み2.5cm以内までの小型荷物を配送・追跡可能普通郵便

:信書送付OK・条件に応じて郵便割引の適用可能

※郵便料金の割引制度に関するコラムはこちら

ターゲットの関心や商品特性を考慮し、最適なフォーマットと適したデザインを選択することが重要です。また、配送コスト、追跡性、到達スピードなどを考慮した上で、目的に応じた最適な配送方法を選定することが、成果を上げる鍵となります。

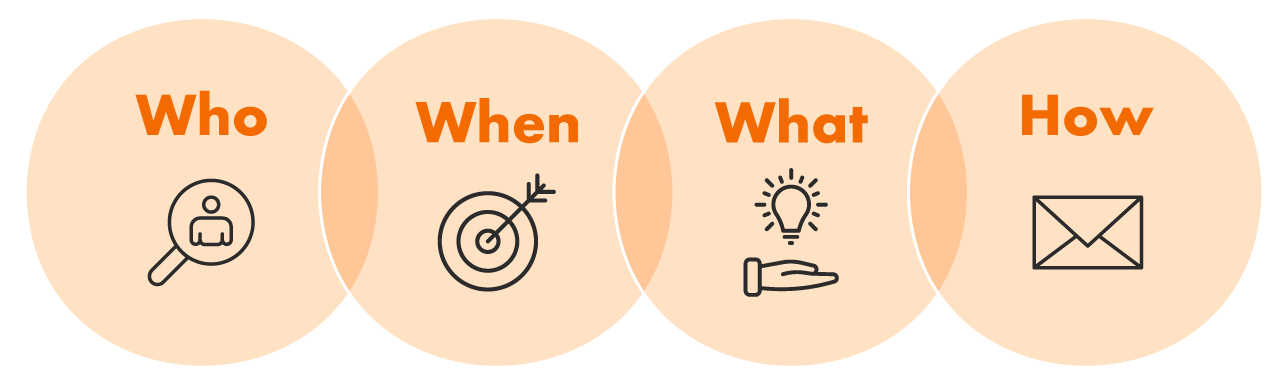

DM設計に活かせる「5・2・2・1の法則」

これらの要素を踏まえて、DMの成果を左右する重要度を示すと言われている法則が「5・2・2・1の法則」です。

ダイレクトマーケティングの世界でよく使われる考え方で、DMの成果に対する各要素の影響度を示したものです。

この法則では、DMの成果に対して下記の割合で影響があるとされています。

「ターゲット(Who)」:50%

「タイミング(When)」:20%

「オファー(What)」:20%

「クリエイティブ(How)」:10%

「誰に送るか」が成果の半分以上を決めるというのがこの法則の本質です。この法則を理解することで、どこに力を入れるべきかが明確になり、設計の精度がぐっと高まります。

「3W1H」で設計の視点を整理し、「5・2・2・1の法則」でリソース配分の優先順位を決めることで、DMはより戦略的な施策になります。

- 関連ソリューション

DMのメリット:紙だからこそ“届く”価値

DMには、デジタルにはない独自のメリットがあります。設計力を活かすことで、これらのメリットが最大限に発揮されます。

デジタルとの連携も可能で、QRコードやURLを添えることで、紙からデジタルへの導線を作ることができ、オンライン施策との相乗効果も期待できます。

- 関連ソリューション

※対応事例※